Qu’est-ce qu’un parfum ?

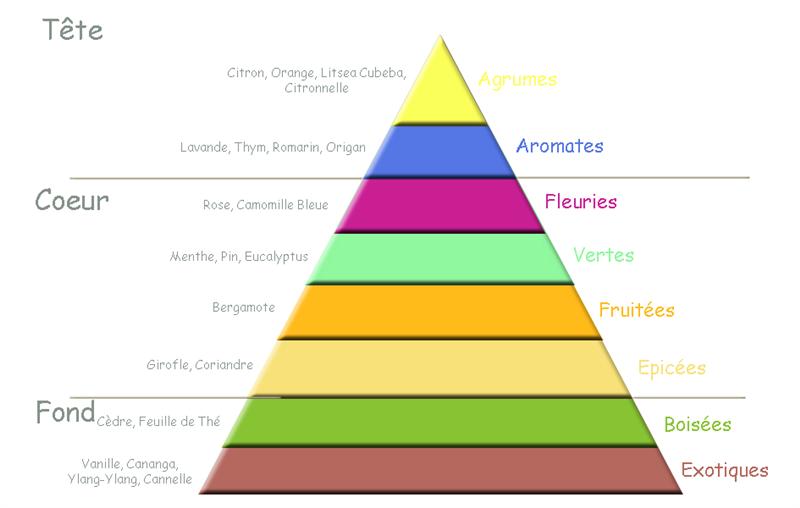

Un parfum est une substance odorante souvent complexe c´est-à-dire constituée de plusieurs composants. La complexité d’un parfum est remarquable par la difficulté que l’on a à qualifier une senteur. Lorsqu’un parfum est libéré dans l’air on a tout d’abord la note de tête qui se dégage, celle que l’on sent en premier, puis au fur et à mesure du temps certaines substances (les plus volatiles) s’évaporent et d’autres restent : les notes de cœur. Après un temps encore plus long, seules les notes rémanentes subsistent : les notes de fond. Voici un récapitulatif des différents types de notes olfactives naturelles :

Ainsi par définition certaines notes ne pourront être que des notes de tête car elles prennent le dessus immédiatement (les agrumes). Pour pouvoir créer des notes olfactives il est nécessaire de connaître le fonctionnement physiologique du ressenti de celles-ci.

Qu’est-ce que l’olfaction ?

L´odorat est un sens fascinant par sa sensibilité et par sa subtilité à distinguer une multitude de molécules odorantes. La science est loin de tout connaître sur le système olfactif mais essaye de mieux l’appréhender chaque jour grâce à la Recherche. Le nez permet à l’homme de reconnaître environ 10 000 odeurs différentes pour un professionnel entrainé à des concentrations infimes et de distinguer les bonnes odeurs des mauvaises. Ce sens contribue à l’appréciation des fonctions hédoniques de nombreux produits courants tels que la lessive, le gel douche… Aujourd’hui tous les produits sont parfumés et c’est d’ailleurs un critère d’achat très important pour le consommateur.

Quels phénomènes biologiques sont à la base de l’olfaction ?

Physiologie de l’olfaction

Le nez humain est un détecteur de molécules odorantes plus sensible que la plupart des capteurs physico-chimiques connus. Néanmoins certains animaux ont l’odorat beaucoup plus fin que les êtres humains.

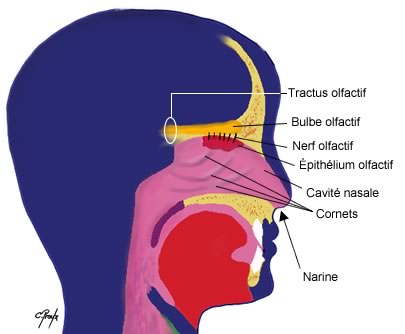

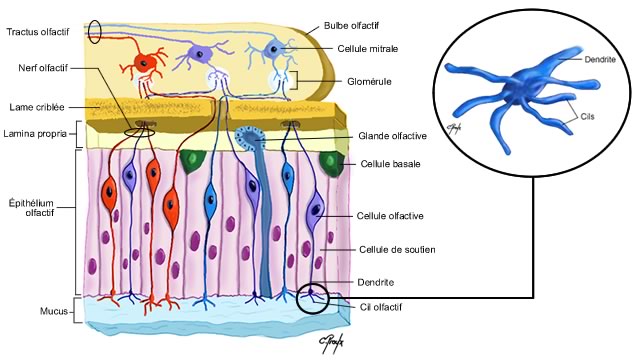

La perception olfactive naît de l’interaction entre des composés chimiques volatils et des millions de cellules réceptrices situées dans le haut des fosses nasales à l’intérieur d’une muqueuse appelée épithélium olfactif. Cet épithélium communique directement avec le bulbe olfactif situé dans le cerveau par le biais des prolongements des cellules olfactives réceptrices.

Ces cellules sont des neurones olfactifs qui portent une touffe de 20 à 30 cils ayant entre 50 et 200µm de longueur et baignant dans le mucus aqueux (cf zoom de la figure ci-dessous). Ils sont encore appelés neurorécepteurs, cellules sensorielles ou simplement cellules réceptrices.

Le mucus contient de nombreuses protéines et assure notamment les fonctions de défense immunitaire, lavage permanent de la muqueuse nasale… L’épithelium olfactif est constitué de trois types de cellules :

- les cellules de soutien ou intersticielles qui ont pour rôle de soutenir le réseau tissulaire,

- les cellules olfactives qui sont des neurones (environ 10 millions),

- les cellules basales. Ces dernières donnent au système olfactif la propriété de se diviser pour donner naissance à de nouveaux neurorécepteurs.

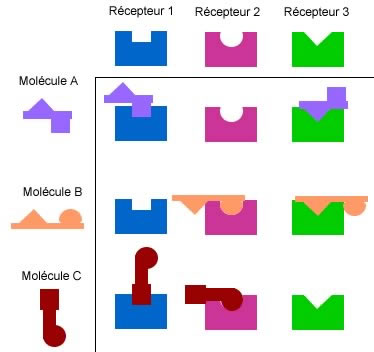

Les cils des neurorécepteurs ont une membrane constituée de nombreuses protéines réceptrices capables de reconnaître des multitudes de substances odorantes. Chaque neurone olfactif possède un seul type de récepteur. Chaque récepteur répond à un petit groupe de molécules et chaque molécule peut se lier à plusieurs types de récepteurs.

Les neurones olfactifs vivent entre 30 et 120 jours puis ils meurent. Ils sont ensuite remplacés par de nouveaux neurones issus des cellules basales.

Le schéma ci-dessous illustre le propos précédent et montre que si une personne ne possède pas le récepteur spécial à la molécule alors il ne ressentira pas son parfum : c’est pourquoi certaines personnes sont très sensibles à certains parfums ou ressentent des nuances et des parfums subtils que d’autres personnes ne sentent pas…

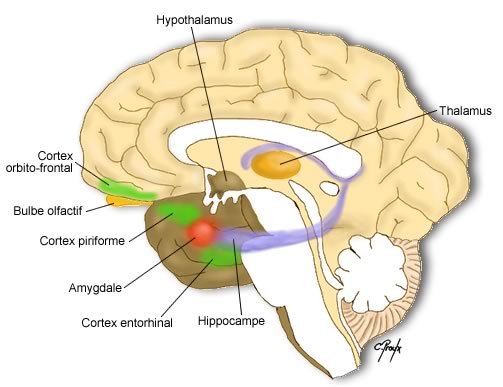

Lorsque les molécules odorantes entrent en contact avec la membrane des cils des neurones, des réactions chimiques et électriques sont produites. Ces réactions sont transcrites en influx nerveux qui est transmis au cerveau par les axones (prolongement d’un neurone) des cellules réceptrices, qui en se regroupant forment le nerf olfactif. C’est le bulbe olfactif qui accueille ensuite les messages nerveux dans le cerveau et les transmet notamment au cortex olfactif où ces messages sont associés à des valeurs affectives. Des études par imagerie ont en effet montré que de nombreuses zones du cerveau sont activées lors des stimuli olfactifs tels que le thalamus, amygdales, l’hypothalamus, l’hippocampe, et différents cortex. Or il se trouve que l’influx nerveux parvenant à l’hippocampe et aux amygdales induit la formation de souvenirs et d’émotions. Ainsi, l’information olfactive se trouve toujours associée à un contexte sensoriel et émotionnel. Voilà pourquoi certaines odeurs peuvent nous rendre nostalgiques.

Notons que si la substance odorante n’est pas soluble dans le mucus nasal aqueux comprenant les récepteurs olfactifs, alors elle parait inodore. Ainsi, si certaines molécules ne possèdent pas d’odeur c’est peut-être tout simplement qu’elles n’ont pas atteint leur cible olfactive.

Molécule et Odeur

Les chimistes parfumeurs ont toujours cherché à relier l’odeur d’un composé à sa structure moléculaire sans pouvoir vraiment s’appuyer sur des connaissances fondamentales. Pour qu’une molécule dégage une odeur, il faut qu’elle ait un poids moléculaire modéré (volatilité), une polarité faible, une certaine solubilité dans l’eau, un caractère lipophile et une pression de vapeur élevée. Nul besoin de réactivité particulière ou de groupes fonctionnels spécifiques, mais ces derniers engendrent souvent des odeurs particulières. (Exemple des Thiols groupe S-H avec une odeur facilement reconnaissable).

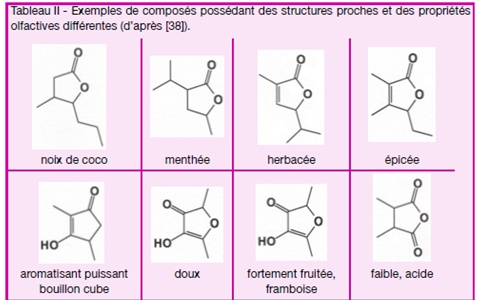

Certaines études qualitatives ont certes montré que des molécules de structures semblables dégageaient une odeur voisine, mais ceci n’est pas général et une multitude d’exceptions le prouve. On remarque notamment qu’à l’inverse des structures moléculaires très différentes peuvent présenter des odeurs proches.

Voici des molécules proches chimiquement et pourtant les dénominations olfactives qui les caractérisent sont radicalement différentes. Plusieurs théories ont été développées mais il s’avère qu’aujourd’hui il est impossible de prédire l’odeur d’une molécule en se basant sur sa structure chimique avec une marge d’erreur satisfaisante. Ceci tient notamment au fait que l’appréciation de l’odeur reste effectuée par l’être humain et donc dotée d’une subjectivité inouïe.

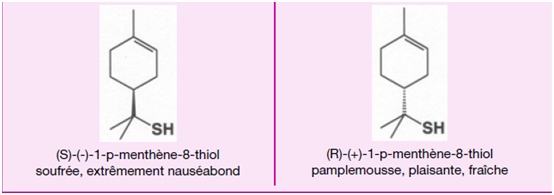

Voyons ci-dessous deux énantiomères : le premier dégage une odeur très désagréable alors que l’autre a une senteur fraiche et plaisante. Seule une petite modification peut inverser complètement l’information.

Parlons également de la concentration d’une molécule parfumée : certaines ont une odeur tellement puissante qu’elles peuvent être détectées par l’homme à d’infimes quantités.

![La pyrrolidino[1,2-e]-4H-2,4-diméthyl-1,3,5-dithiazine](https://salveco.fr/wp-content/uploads/2023/01/PYROLIDINOL.jpg)

Les deux énantiomères de La pyrrolidino[1,2-e]-4H-2,4-diméthyl-1,3,5-dithiazine peuvent être détectées par l’odorat humain à hauteur de 10-18 g/L d’eau. C´est-à-dire 4µg dans une piscine olympique.

Subjectivité de l’olfaction

Bien sûr l’olfaction est un domaine subjectif et cela pour plusieurs raisons. L’évocation précédemment de l’association d’une odeur à une émotion sera différente pour chacun : bon souvenir ou mauvais. Inconsciemment, la personne fera intervenir cet élément dans son appréciation, même si le parfum en lui-même ne lui déplait pas. De plus, il faut savoir que tout le monde ne possède pas les mêmes récepteurs, ni le même nombre. Cette différence de sensibilité entre chacun fait qu’il y aura donc des nuances très fines qu’un testeur pourra détecter et qu’un autre ne ressentira pas du tout : entre les individus les plus sensibles et les moins sensibles, un facteur 1000 est observé. Bien sûr, un nez entrainé est plus performant qu’un non entrainé, mais cela ne fait pas tout. C’est au départ une capacité particulièrement développée du nez humain à détecter les odeurs qui fait que cette personne aura beaucoup plus de facilité à nuancer son jugement, à séparer les différents composants parfumés, à détecter aussi bien les notes de tête que de fond…

Pour une odeur donnée, les images engendrées à l´intérieur de notre cerveau ne sont pas perceptibles par une autre personne. Ce qui explique qu´il est difficile de mettre un nom précis sur certaines odeurs. Il faut apprendre à dialoguer pour se rejoindre quand on parle d´odeurs et d´arômes. On y parvient progressivement en construisant un vocabulaire à partir d´expériences olfactives communes. Parfois certaines senteurs peuvent être perçues de plusieurs façons selon les récepteurs olfactifs que chacun possède. L´exemple le plus classique est celui de la perception de l´acide butyrique. Environ 6% des individus reconnaissent cette odeur comme proche de l´odeur de vinaigre, alors que le reste de la population considère que ce composé a un parfum nauséabond rappelant le Camembert. Notons également qu’un nez humain peut perdre momentanément ses capacités olfactives : une exposition prolongée à une même odeur ou à une concentration trop importante de celle-ci entraîne une saturation des récepteurs olfactifs et la disparition de l’information.

L’olfactométrie

Le terme « Olfactométrie » désigne à la fois la mesure des odeurs et la mesure des capacités olfactives d’un sujet. Dans chacun des cas, on met en présence un capteur et une odeur. Soit un stimulus connu permet de caractériser le capteur soit l’inverse. Trois paramètres principaux qualifient une odeur :

- Un paramètre quantitatif : son intensité, sa force

- Un paramètre qualitatif : description par rapport à un objet odorant ou une référence

- Un paramètre temporel : évolution dans le temps de l’intensité ou de la qualité (rémanence, rancissement…)

Les outils utilisés pour qualifier tout cela est l’analyse physico-chimique et un « jury de nez » entraîné. De nouvelles technologies telles que les « nez » électroniques se développent de plus en plus.

- L’analyse physico-chimique met en évidence la présence de composés chimiques dans l’air et une table des propriétés olfactives permet de caractériser l’odeur résultante. La chromatographie en phase gazeuse permet de recenser les molécules entrant dans la composition d´une odeur ainsi que leur dosage, afin de dupliquer ensuite cet assemblage.

Inconvénients : le capteur ne détecte pas tout, et les quantités trop infimes ne sont pas prises en compte. De plus, l’olfaction d’un mélange est souvent différente des composants pris séparément.

- Le « nez » électronique : moins performant que l’être humain, il se développe dans le cadre du contrôle qualité de l’industrie agro-alimentaire ou de la recherche et développement chez les parfumeurs. Sa qualité principale résidant dans l’incapacité de saturation des récepteurs olfactifs comme cela arrive souvent chez l’humain.

- Le jury de « nez » : évaluation direct de l’odeur par l’être humain. Composé de quatre à seize « nez », ce jury doit évaluer l’intensité, la composition, classer et qualifier les parfums. Une norme AFNOR est prévue à cet effet.

Pour aller plus loin sur la licence ou la marque propre

Consultez nos derniers articles et téléchargez notre livre blanc pour découvrir la licence et la marque propre chez SALVECO.

Engagement environnemental et stratégie RSE : Comment notre client s’est engagé dans le verdissement de ses gammes

Stratégie RSE : Développer une nouvelle gamme de produits 100% durables Dans un marché où la durabilité ne devient plus seulement un avantage concurrentiel mais

Le Brevet Effibioz : une technologie biocide unique de SALVECO disponible pour vos marques, à base de chimie végétale, biodégradable et durable, engagée dans la réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Découvrez la technologie brevetée Effibioz de SALVECO : un biocide végétal efficace et respectueux de l’environnement. Offrez à vos marques une solution durable et conforme aux normes européennes en matière de biocides.

SALVECO, le laboratoire vosgien de Chimie du Végétal renforce sa position de leader

SALVECO, le laboratoire français spécialisé dans la Chimie du Végétal, est fier d’annoncer de récents développements majeurs qui viennent renforcer sa position sur le marché. Grâce à l’obtention européenne de son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour sa technologie phare Effibioz et de nouveaux partenariats stratégiques, SALVECO continue de marquer des avancées significatives dans le secteur de l’hygiène et de l’entretien Durable et Responsable.

Le Laboratoire Science et Nature signe une licence dans le cadre d’un partenariat technologique et industriel avec le laboratoire français Salveco, spécialiste de la désinfection avec sa technologie EFFIBIOZ.

Le Laboratoire Science et Nature a signé cette licence dans le cadre d’un partenariat pour

promouvoir la technologie unique de Salveco, le laboratoire français spécialisé dans la chimie

du végétal. Cet accord lui permet de continuer la promotion de la technologie à base d’acide

lactique qui a participé aux succès de ses activités.